中小企業活性化協議会は中小企業の財務的安定のための収益力改善をはじめ、借入金返済等の課題を抱えた中小企業の経営再建に向けた取り組みを支援する、国が設置する公正中立な機関です。

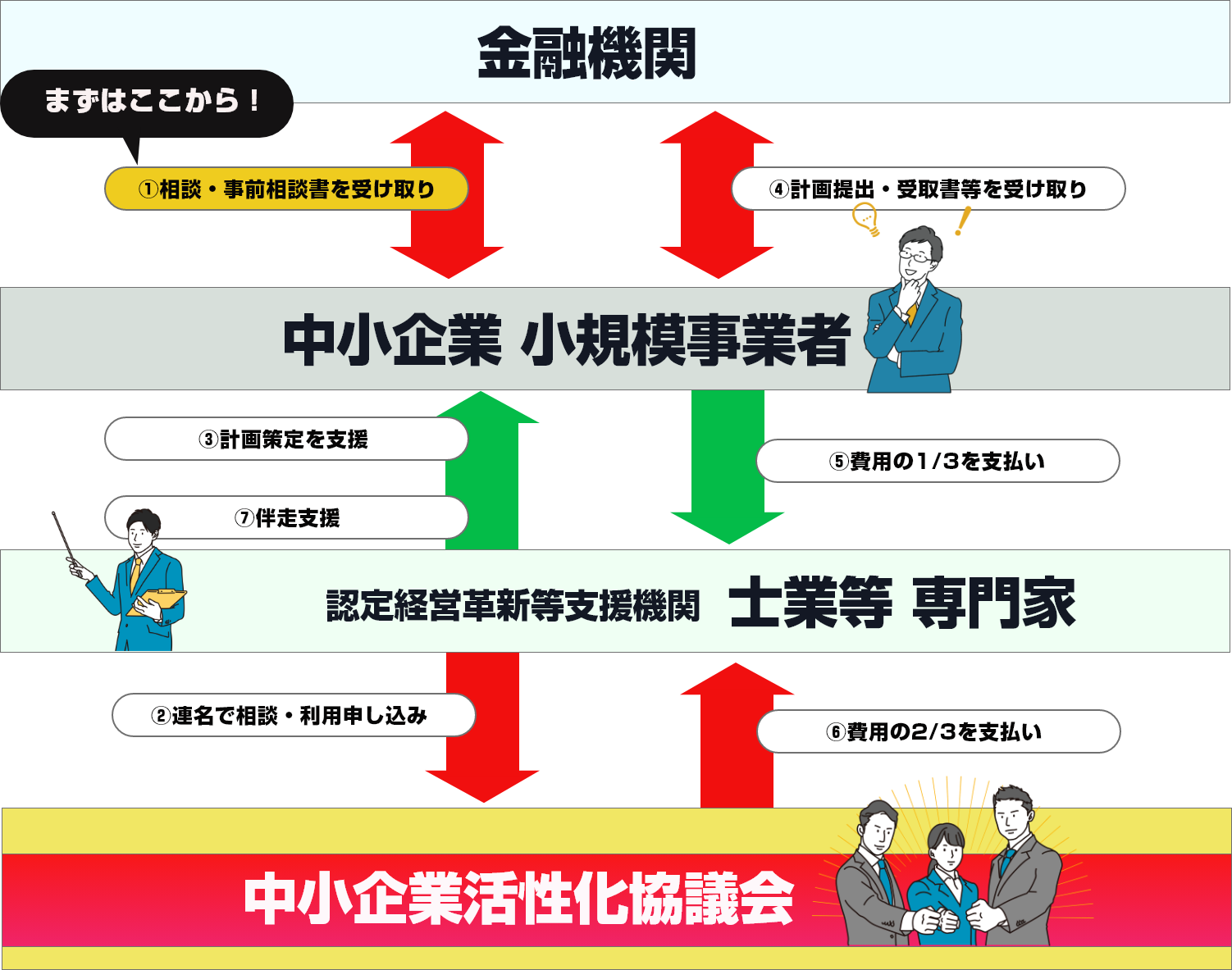

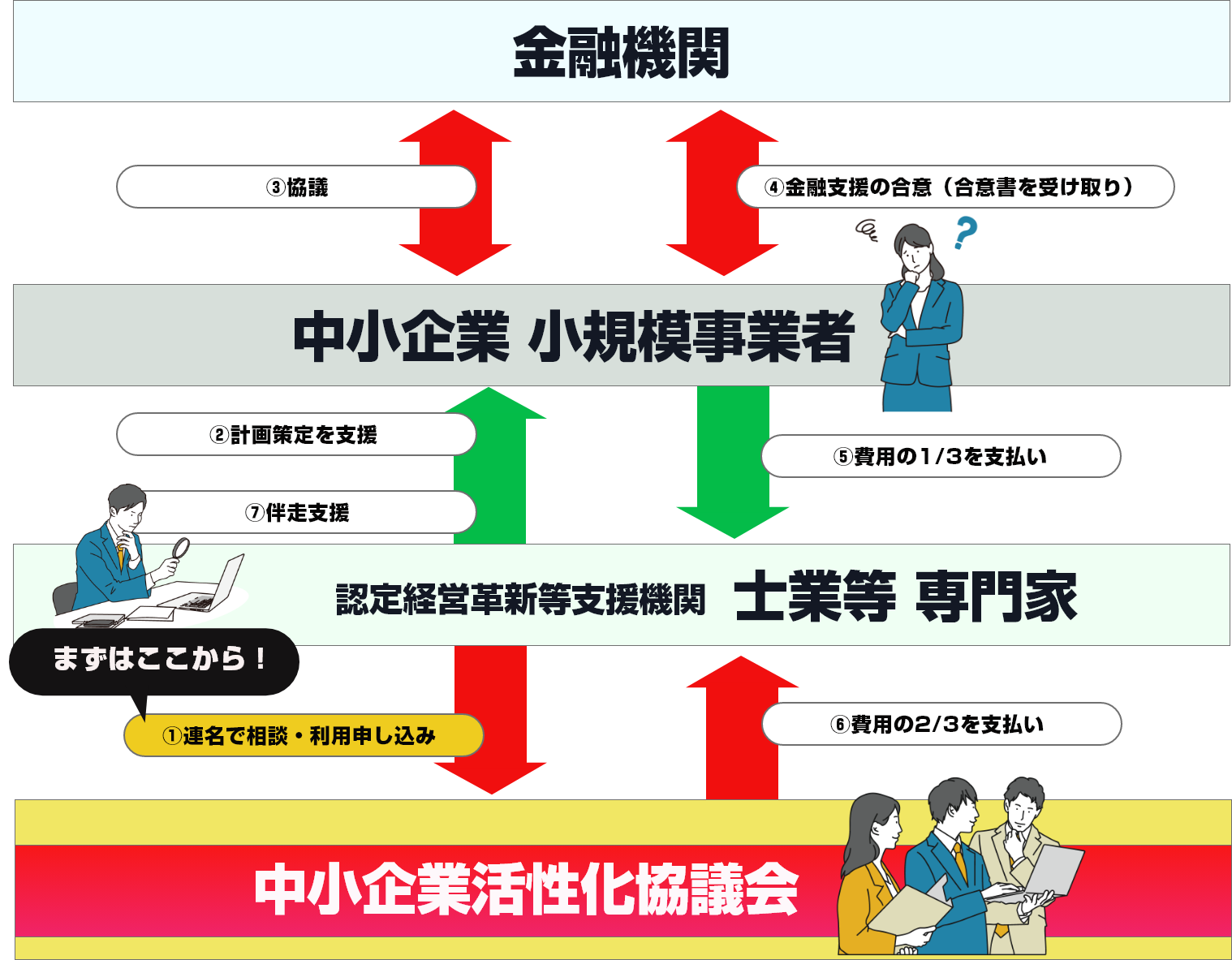

また、国が認定する士業等専門家 (認定経営革新等支援機関)の支援を受けて 経営改善計画等を策定する場合、専門家に対する支払い費用の一部を協議会が支援しています。

相談の秘密を厳守します。

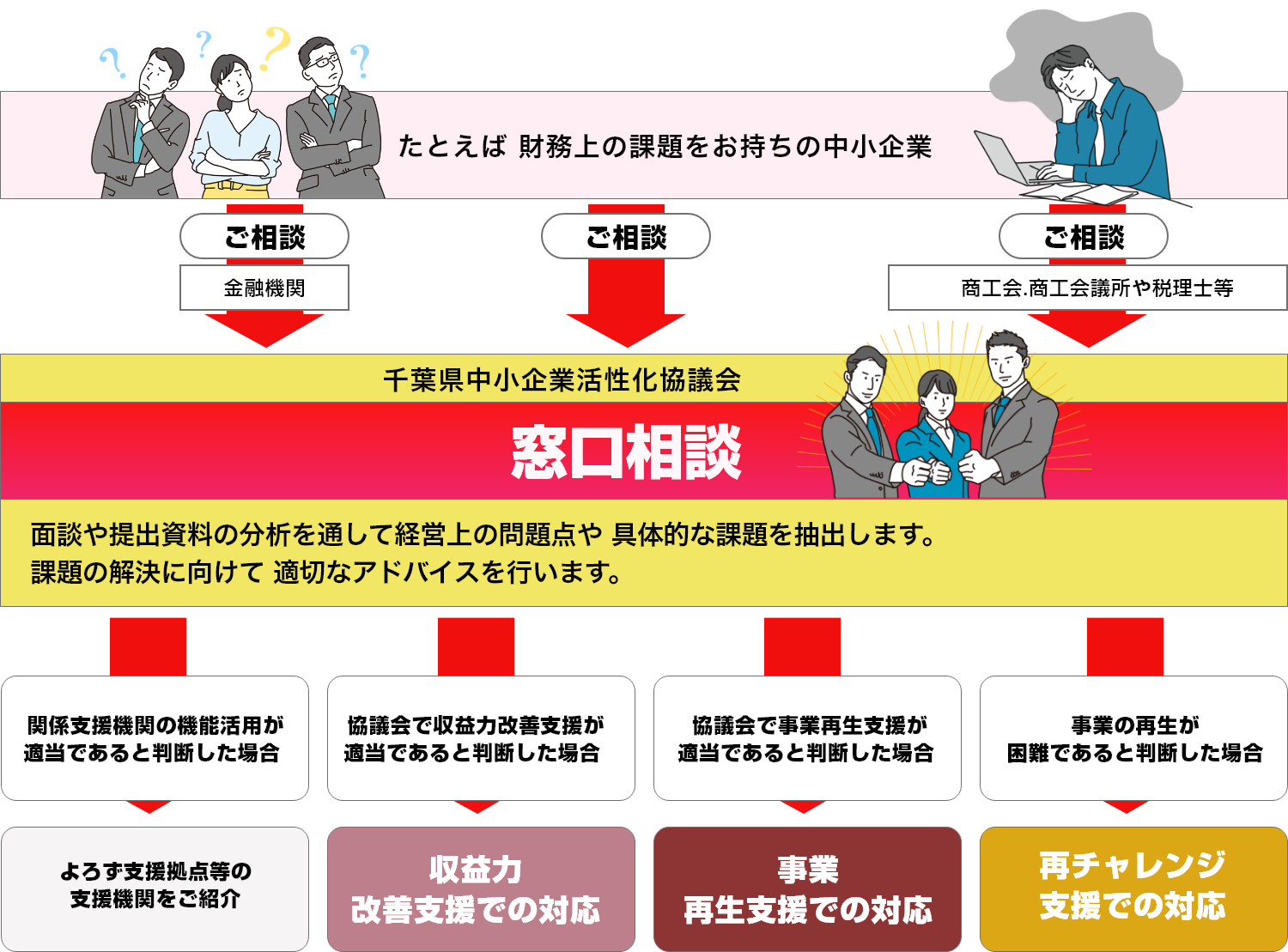

協議会が行う収益力改善の支援は、経営環境の変化に伴う収益力の低下などに対し、現状の課題 、問題点、 ビジネスモデルを分析した上で、収益力改善に向けた計画策定支援を行うものです。

経営の足腰の強化と考え、財務的安定に向けて早目の取り組みが重要です。

経営環境の変化に対応した収益力改善の必要があり

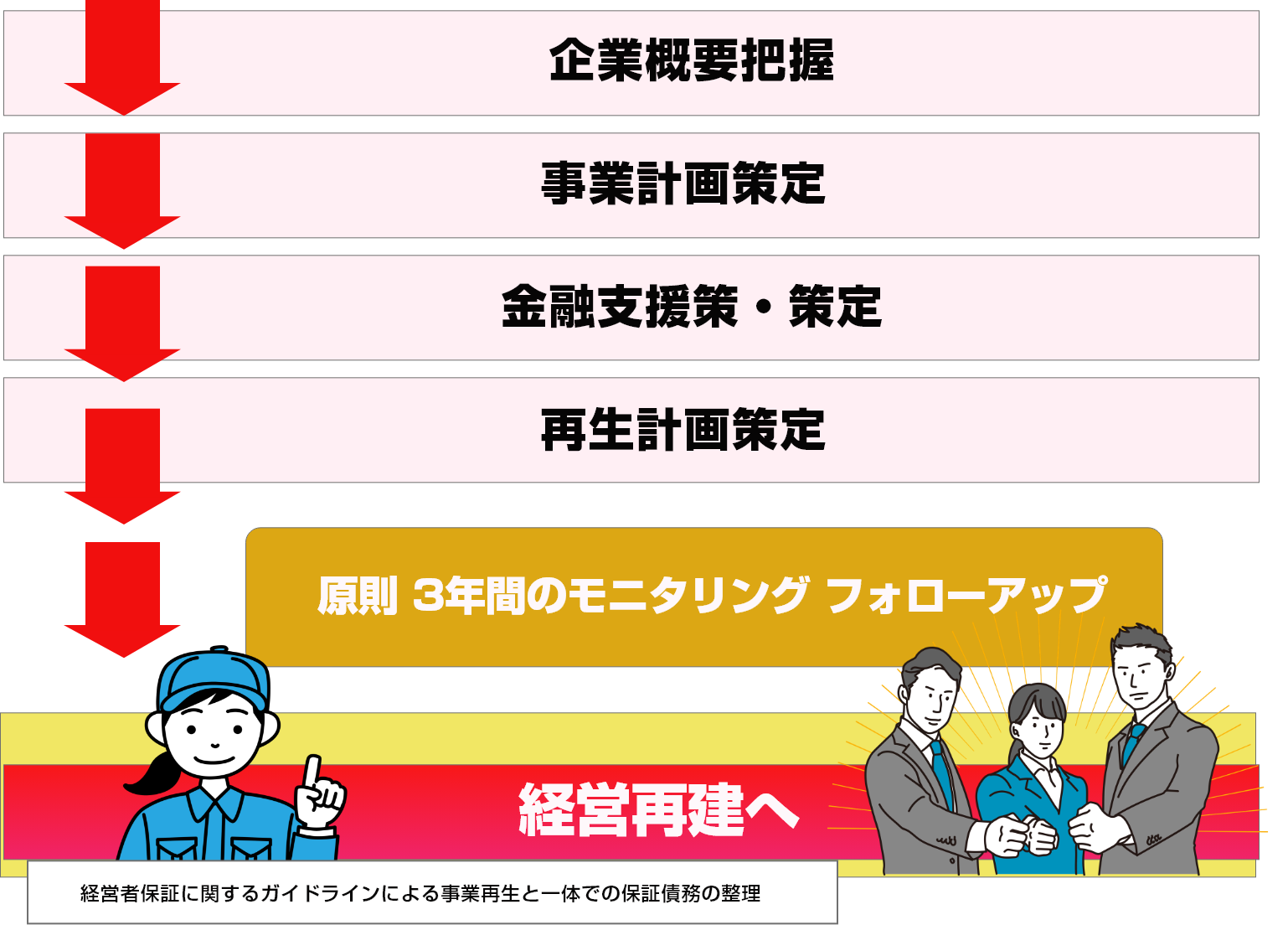

協議会が行うリスケ支援や事業を再生支援の手法は、金融機関等の債権者にしか企業の窮状を知られずに、風評による信用低下などを回避しながら、経営再建を進めます。

経営に入院治療や手術が必要な状況と考え、再生への意欲を持ち続けることが大切です。

深刻な経営状況のため 金融支援を得る必要があり

※協議会では 過大投資等により過剰債務を抱え 一時的に経営が悪化しているが、主力事業では黒字が見込まれ、財務や 事業の見直しなどにより再生可能な中小企業者に対し、相談対応、再生計画策定支援、金融調整等の支援を行っています。

※深刻な経営状況になる前に早めのご相談をお勧めします。

※協議会では融資斡旋はしていません

協議会による再生が困難と分かった場合にも、相談企業や保証人は、「 円滑な廃業」や「経営者、保証人の再スタート」に向けて 、各種のアドバイスや 代理人弁護士の紹介を受けられます。(再チャレンジ支援 )

また、企業の債務整理によって保証債務の整理が必要になった場合には、経営者や保証人は経営者保証ガイドライン (単独型)に基づく保証債務の整備について、協議会の支援を受けられます。

早期経営改善計画策定の目的は、客観的な経営状況の把握と金融機関との関係づくりです。

今のところ返済条件等の変更は必要ないが

経営の早めの健康相談と考え、気をつける点を知り改善したい習慣等の見直しに役立てます。

経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それによる 業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことです。

金融機関への返済条件等を変更し

資金繰りを安定させる必要があり

病院で診察してもらい 処方を受けると考え

しっかりと経営問題を捉えて、経営改善に取り組みます

早期経営改善計画策定支援及び経営改善計画策定支援では中小企業活性化協議会の統括責任者、統括責任者補佐が認定経営革新等支援機関に対し、品質向上に資する意見、助言等を行います。

ただし協議会が金融調整等の責任を負うものではありません。

※

金融機関債権明細(債権届用紙と記入例)のフォーマットはこちら